製品の箱詰めライン|逸話シリーズ⑥

ファンクショナル・アプローチ(FA)思考の大切さを伝える逸話シリーズ第六弾です。

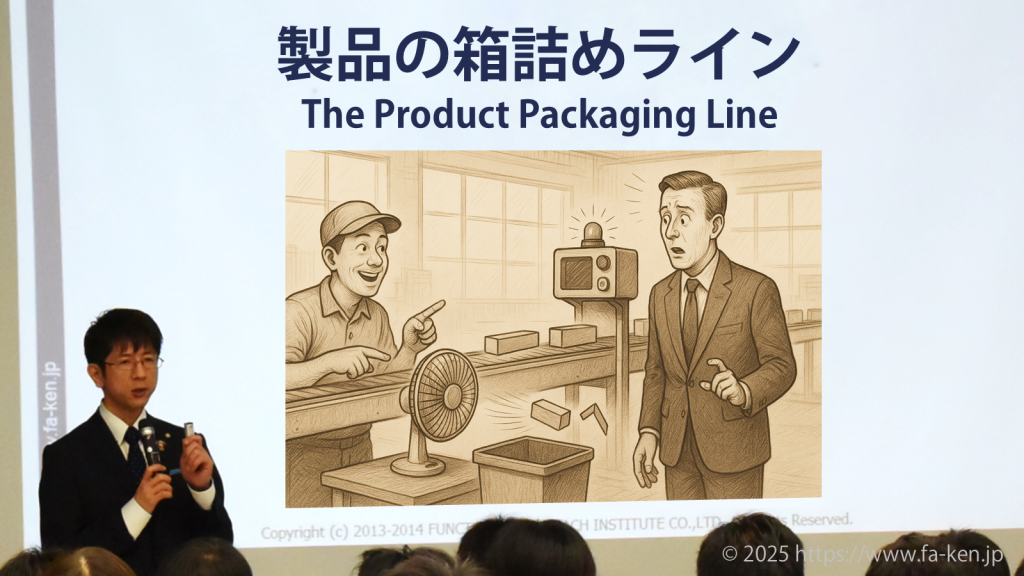

今回は、「製品の箱詰めライン」の逸話です。

問題に囚われてしまうと、本質を見失ってしまうという逸話です。

▍製品の箱詰めライン

ある製造工場で、製品の箱詰めラインに問題が発生していました。

チューブがうまく箱に入らず、時折「中身のない空っぽの箱」が出荷されてしまうのです。これに対して、タイミングの調整や制御の改善を図ったものの、完璧な仕組みを作ることは困難でした。

現場のエンジニアたちはすでに手一杯。そこで、CEOは経営陣と協議し、外部の専門家を巻き込んで大規模なプロジェクトを立ち上げることを決断しました。

予算は800万ドル(約6億円)、期間は6ヶ月。立派な計画と優秀なメンバーが集まり、高度なシステムが完成しました。

システムは、空箱を重量で検知し、警告のベルと光で知らせるというものでした。ベルが鳴るとラインを停止し、作業員が手作業で空箱を取り除き、再びスイッチを押してラインを再開させます。顧客のクレームは減り、売上も伸び、CEOはその成果に満足していました。

ところが、ある日、CEOが報告書を確認すると「空箱はゼロ」という数値が3週間も続いていたのです。さすがに不審に思ったCEOは、工場に足を運び、実際のラインを目にしました。

そこで彼が見たのは——

なんと、空箱検知センサーの1.2メートル手前に、20ドル(約1500円)の小さな扇風機が置かれており、軽い空箱だけを吹き飛ばしてゴミ箱に落としていたのです。

「これは何だ?」と尋ねたCEOに、作業員はあっさりこう答えました。

「いやぁ、ベルが鳴るたびに呼ばれるのが面倒でして。これを置いたら、誰も呼ばれなくなったんですよ」

▍本質的な目的や役割を捉える

この逸話が教えてくれることは、問題解決において本質を見極めることの大切さです。

空箱の問題に対して、本質的に求められているのは《空箱を知る》コト(検出)と《空箱を除く》コト(排除)という2つの役割です。

この役割を果たす手段として、6億円をかけた複雑なシステムも、たった1500円の扇風機も、実は同じ目的を果たしていました。

つまり、やり方は違っても、果たすべき役割が同じであれば、目的は達成できるということです。

重要なのはどんな手段を使うかではなく、求められる役割を確実に果たせるかどうかなのです。

だからこそ、問題を表面的に捉えるのではなく、その裏にある本質的な目的や役割を捉えることが必要なのです。

このように、本質を問い、最適な手段を考える思考技術が、ファンクショナル・アプローチ(FA)なのです。

【関連記事】

逸話シリーズの一覧はこちら(more »)