子牛の足跡|逸話シリーズ②

ファンクショナル・アプローチ(FA)思考の大切さを伝える逸話シリーズ第二弾です。

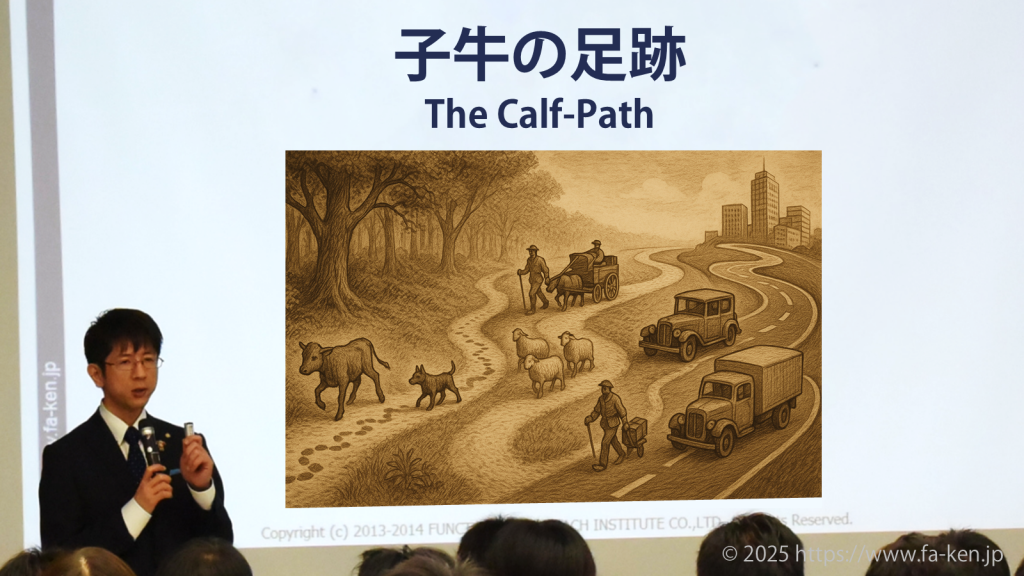

今回は、サム・ウォルター・フォスの「子牛の足跡」という詩です。

何も考えず、ただ前例を守ろうとする人への警鐘をならしている逸話です。

▍子牛の足跡

昔々、一匹の子牛が家路に向かうため、木の生い茂る始めての森を歩きました。その歩いた後を、他の子牛も歩きました。しかし、その足跡はクネクネしていたのでした。

その後三百年が経ち、子牛はいなくなりました。でも、足跡はまだ残っていました。

次の日、その足跡を一匹の犬が通りました。そして、羊の群れがその後に続きました。羊の群れは、いつもそこを通るようになりました。

その日から、この森には小路ができました。多くの人々が、出入りするようになりました。よけたり、回ったり、曲がったりするこの小路は、反感をかわれましたが、当然です。最初に移動した子牛は、木の生い茂る中をよろめきながら通ったからです。でも人々は、その小路を辿って行ったのです。

この森の小路は、通路になりました。曲がったり、回ったり、さらに回ったりするこの通路は、やがて荷物を遠くまで運ぶ馬が通る道路になりました。それでも、一世紀半もの間、子牛の足跡を踏みしめていったのです。

通路は、やがて街道になりました。そしていつしか、交通量の多い有名な幹線道路になりました。それでも、二世紀半もの間、子牛の足跡を踏みしめていったのです。

毎日十万の人々は、ジグザグの子牛を追いかけました。そして国の道路交通は進んでいきました。十万もの人々は、三世紀近く昔に死んだ一匹の子牛によって、導かれたのでした。そして今もまだ、曲がりくねった道を追いかけています。定着してしまった前例を守り通すために、毎日百年を無駄に費やします。

▍轍理論

横田尚哉は、この逸話のような現象を「轍理論(わだちりろん)」と名づけています。

一度轍ができると、人は無意識にその道をたどろうとする――そのほうが安全で、手間もかからないと信じてしまうからです。

これは、あたかも合理的な判断のように見えますが、実は固定概念に流された結果にすぎません。

「たまたまとった行動」が、「習慣」となり、「当たり前」になり、やがて「それ以外は間違い」と思い込むようになるのです。

・最初は「たまたまそうした」だけ

・次に「慣れてきた」から繰り返す

・やがて「そうすべきだ」と思い込む

・最後には「そうでなければいけない」に変わる

このようにして、人は自らの思考を縛ってしまうのです。

ファンクショナル・アプローチ(FA)は、こうした思い込みを壊し、「今のやり方をより良くする」ための思考方法です。

「誰のため?何のため?」と問い直すことで、本質的な目的に立ち返り、もっと良いやり方を見つけるきっかけになります。

考えることは、無駄な努力をやめ、価値ある努力へと変える第一歩です。

私たちは、過去の轍をただ踏むのではなく、未来のために自分で新しい道をつくる勇気を持つべきではないでしょうか。

【関連記事】

逸話シリーズの一覧はこちら(more »)